Recensioni

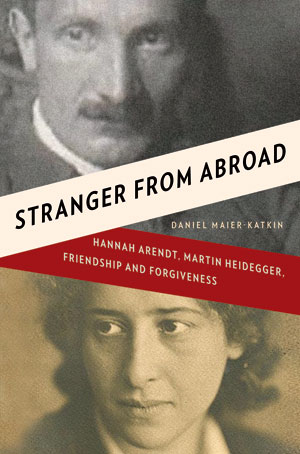

Stranger from abroad. Hannah Arendt, Martin Heidegger, friendship and forgiveness

| Autore | Daniel Maier – Katkin |

| Genere | saggio |

| Area | Attività Scientifica |

| Casa editrice | W.W. Norton & Company |

| Anno | 2010 |

Daniel Maier-Katkin è un criminologo statunitense, con ampia esperienza di ricerca nel campo della violazione dei diritti umani. Nel suo ultimo lavoro, Stranger from abroad. Hannah Arendt, Martin Heidegger, friendship and forgiveness, getta lo sguardo su una delle relazioni più intricate e dense di significato del secolo appena trascorso: la relazione fra Hannah Arendt e Martin Heidegger, due delle menti filosofiche più brillanti ed originali dell’intero ‘900. Un incontro, come noto, arricchito da implicazioni politiche, personali, storiche, reso ancor più peculiare dall’identità ebraica di Arendt e dall’adesione, mai apertamente sconfessata, di Heidegger al partito nazionalsocialista. Con la capacità propria degli autori statunitensi di ripercorrere gli eventi biografici, Katkin riesce ad individuare una chiave narrativa che mostri l’intreccio di filosofia, politica e vita personale, che attraversa tutto il rapporto fra il filosofo e la filosofa tedeschi.

Nata a Linden (oggi frazione del Comune di Hannover) nel 1906, e cresciuta a Könisberg e Berlino da una famiglia della borghesia tedesca, Hannah si iscriverà all’Università di Marburgo, dove stringerà una relazione umana ed intellettuale con Martin Heidegger, già astro nascente della filosofia tedesca, di vent’anni più grande e sposato con Elfride Petri. Katkin ricostruisce il rapporto anche sfruttando l’epistolario fra maestro e allieva, da dove emerge la passione amorosa e il senso di colpa per la clandestinità della relazione, che, alla fine, costringerà Hannah a trasferirsi a Heidelberg per laurearsi sotto la guida di Karl Jaspers, anche lui, da qui in poi, punto di riferimento stabile della vita della filosofa. Con gli anni ’30, i due amanti prendono direzioni opposte. L’ascesa del nazismo costringe Arendt ad emigrare a Parigi, dove diverrà amica e ammiratrice, fra gli altri, di Walter Benjamin; mentre Heidegger si legherà sempre più al regime, sperando di ritrovare nel nazismo quel rimedio allo “sradicamento dall’Essere”, che aveva contraddistinto la società ed il pensiero moderno. Ancora colpiscono le lettere di ammirazione nei confronti del regime e del suo Führer, che assume spesso, agli occhi heideggeriani, sembianze messianiche. All’oscuro delle opinioni del maestro, Arendt non potrà neanche comunicare ed i rapporti fra i due si interromperanno. Non è solo il pensiero a divaricarsi: mentre Heidegger scala le vette universitarie, rendendosi, però, presto conto che le sue ambizioni di diventare il filosofo del regime saranno destinate alla disillusione, Arendt subisce l’arresto e, dopo il secondo matrimonio con Heinrich Blücher, emigrerà nuovamente verso New York. Negli Stati Uniti, la filosofa ed il marito entreranno in rapporto con gli emergenti circoli intellettuali ed artistici, impegnati nelle battaglie per i diritti sociali e civili (importante sarà l’impegno contro il maccartismo), accompagnate da una riflessione sulla natura di quell’assetto democratico tradito dai totalitarismi europei. È questo il momento di incubazione di teorie che troveranno la luce nei lavori degli anni ’60. Venuta, con sorpresa e dolore, a conoscenza della compromissione heideggeriana col nazismo, Arendt tornerà in Europa a più riprese, a partire dall’immediato dopoguerra, dove rincontrerà il suo mentore Karl Jaspers, col quale il rapporto si rafforzò in nome della comune opposizione al totalitarismo. Arendt rivide anche Martin Heidegger, verso cui mantenne inalterati amore e riconoscenza e per cui varrà l’immagine della volpe che si scava da sola la buca, riportata in un celebre divertissement. La pensatrice tedesca tenterà, invano, di ricomporre la coppia dei suoi maestri, ma troverà sempre l’opposizione di Jaspers. Se Heidegger, prima epurato, verrà riammesso all’Università e riconquisterà la fama mondiale che gli apparteneva grazie alle sue riflessioni sul destino della tecnica e alla sua visione profetica, la riflessione di Arendt sarà sempre più orientata verso l’analisi delle strutture totalitarie. Il momento decisivo è il processo Heichmann svoltosi a Gerusalemme. Nell’osservare quell’anonimo burocrate macchiatosi dei più efferati delitti della storia umana, rispondere alle domande della corte, Arendt conierà la famosa teoria della “banalità del male”, spogliando questa nozione da ogni accezione teologica o metafisica. Il processo di Gerusalemme, dove Arendt era inviata per il New Yorker, sancì anche il logorio dei rapporti con le comunità ebraiche europee e con lo Stato di Israele. Come la filosofa era convinta dell’errore di uno Stato ebraico che si contrapponesse ad un mondo arabo circostante, sottolineando piuttosto i diritti dell’ebreo ad esistere, così era contraria che a processare Heichmann fosse una corte israeliana invece che internazionale. A questo bisogna aggiungere la denuncia, poi smentita dalla storia, di complicità fra le gerarchie ebraiche europee ed il regime nazista negli anni dello sterminio. Tutto contribuì ad un rifiuto della teorie arendtiane da parte degli ambienti ebraici e ad una reazione fortissima da parte delle comunità. Elemento che, mostra Maier-Katkin, ha procurato non poca sofferenza alla filosofa. Martin Heidegger e Hannah Arendt moriranno ad un anno di distanza l’uno dall’altra, nel 1975 lei e nel ’76 lui, lasciando in eredità opere che hanno segnato decenni di riflessione filosofica ed una relazione che mostra quanti intrecci si nascondano dietro un rapporto umano, mai riducibile a categorie meramente politiche od intellettuali.

Davide Assael

| |