Recensioni

Qabbalessico

| Autore | Haim Baharier |

| Genere | saggio esegetico |

| Area | Attività Scientifica |

| Casa editrice | Giuntina |

| Anno | 2012 |

| Biblioteca | Visualizza la scheda del libro |

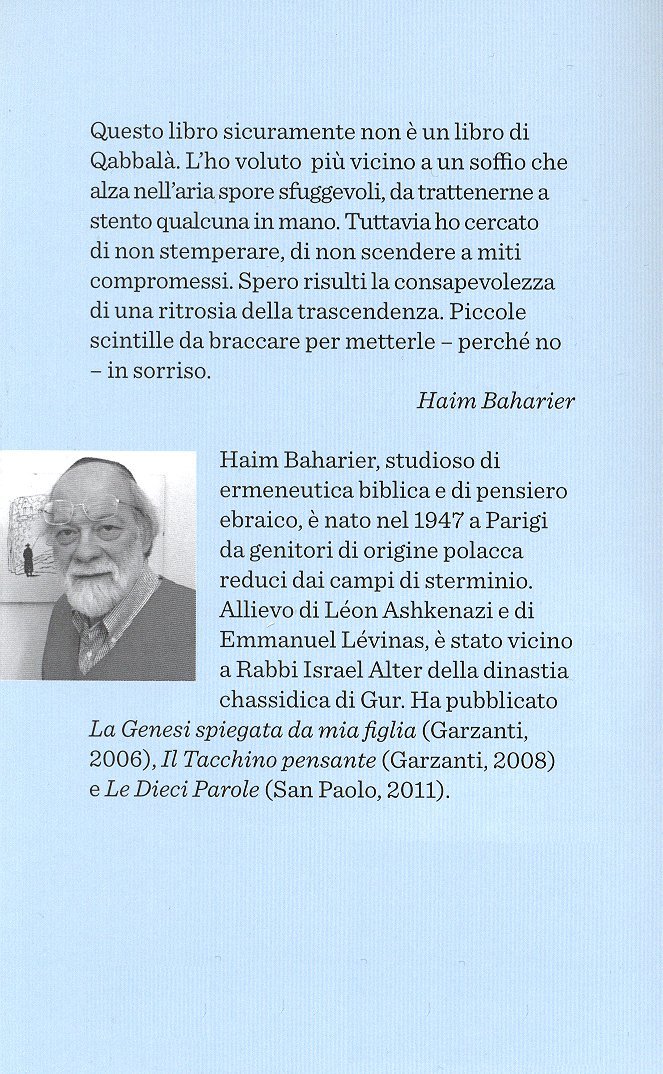

In un momento storico segnato dalla necessità di un rischiarimento linguistico, il Maestro Haim Baharier, fra i maggiori esegeti biblici del nostro tempo, dà alle stampe un Qabbalessico, con l’obiettivo di mettere ordine nell’attuale confusione logico-lessicale. Certo, è difficile definire cosa sia la Qabbala, anche perché, ci ricorda l’autore, coloro che dovrebbero aiutarci, ossia i qabbalisti stessi, per un’antica prescrizione mai diranno di esserlo, alimentando così il mistero. Dovendo proporre una definizione, più che altro utile al fine pratico del nostro discorso, diremo che per Qabbala bisogna qui intendere la ricerca del significato nascosto delle parole e dei vissuti psicologici, sociali e simbolici ai quali rinviano. Del resto, il mondo, come ci ricorda la migliore filosofia novecentesca, non è che un insieme di parole dietro cui si nasconde un’intenzionalità che a buon diritto potrebbe definirsi inconscia; “Siamo d’accordo – dice l’autore – sono le parole che creano il mondo e io cammino su questo mondo. Però mi attira ciò che si nasconde dietro ogni parola, dietro ogni tessera del mosaico planetario. Trattengo il fiato, mi tuffo sotto la superficie delle parole e scopro mille mondi nuovi.” (p. 7). Quindi, “A come alcol”; se quella che viviamo è un’epoca del no limits, in cui sembra impossibile tracciare dei confini etici che indirizzino i comportamenti (il pensiero dell’autore va immediatamente alla crisi finanziaria), non possiamo scordare che, nella Bibbia, Noé il giusto, dopo il diluvio, si ubriaca. Superare il limite significa anche un tentativo di superamento delle proprie consuetudini per avvicinarsi alla Trascendenza, che sempre è “al di là” delle nostre certezze. Certezze che somigliano a quelle corazze di cui, ci insegna Haim Baharier, gli egizi non sono riusciti a liberarsi, annegando nel Mare dei Giunchi mentre inseguivano il popolo ebraico che si allontanava nel deserto. Ed ancora, “jeep”; mezzo di trasporto comparso negli ultimi anni nelle nostre città come un tentativo di non percepire gli ostacoli. Ma un ostacolo, ci ricorda Baharier, era lo stesso Monte Sinai in cui si è imbattuto Mosè nel suo peregrinare nel deserto. Un ostacolo è opportunità di riflessione e di ripensamento del proprio cammino, allo stesso modo in cui un’allungatoia, altro termine su cui si concentra l’autore, non è una perdita di tempo, ma una possibilità di pensiero. Così proseguendo, Haim Baharier propone un’etica della claudicanza (definizione di suo conio) che si contrappone alla volontà di potenza dei nostri giorni, che vorrebbe il mondo intero piegato alle proprie esigenze. Un’etica che diviene pratica quotidiana da tradursi in comportamenti, come l’imperativo ebraico di non mangiare carne di maiale, che l’autore, contro ogni interpretazione “salutista”, ci insegna a ricondurre all’orizzonte morale appena richiamato: “L’uomo è libero di cibarsi come meglio crede. La Torà non pone limiti ma struttura questa libertà assoluta attraverso dei precetti alimentari: il ruminante, l’animale che continuamente digerisce, diventa cibo ideoneo all’alimentazione dell’ebreo. In altre parole, è come se io ebreo, masticassi ingerissi e metabolizzassi il principio dell’elaborazione. Mi è vietata la conoscenza trangugiata. ;a non tutti i ruminanti sono permessi, l’altro requisito di idoneità è che abbiano l’unghia fessa: che palesino l’alternativa! Bacchettata spietata all’intellettuale di turno, quando mastica mastica e mai si pronuncia, mai prende partito […] Il maiale rappresenta per l’ebraismo ciò che solo in apparenza è ammissibile come cibo: possiede l’unghia biforcuta, ma non è ruminante. Ci ricorda quanto sia da irresponsabili offrire alternative senza avere prima elaborato.” (pp. 57-58). Tra i tanti significati che questo Qabbalessico porta con sé, c’è anche il contributo a smentire un antico pregiudizio che descrive l’etica ebraica come un’etica particolarista concentrata nell’individuare norme di appartenenza che separino l’”interno” dall’”esterno”. Nelle parole di Haim Baharier sembra piuttosto emergere un significato più generale, che può considerarsi come il contributo ebraico ad una riflessione etica che ci accomuna tutti. Davide Assael | |